私たちの育てるりんごは、自然の恵みとたっぷりの愛情を受けて育った、まさに自信作です。毎日手間ひまをかけ、心を込めて栽培しているため、一口ごとにその甘さと豊かな風味を感じていただけます。

厳選した品種と、こだわり抜いた栽培方法で育てたりんごは、見た目も美しく、ジューシーで食べ応えも抜群です。私たちのりんごは、一つ一つ丁寧に育てられ、地元の自然環境にも配慮しながら栽培されています。

安心・安全で、そして確かな美味しさをお届けするこのりんごを、ぜひ一度ご賞味ください。

りんごの王様「サンふじ」

サンふじは、甘さと酸味が絶妙に調和した味わいが特徴です。果肉が硬めでシャキシャキとした食感があり、ジューシーさもたっぷりで、食べた瞬間に広がる甘みと爽やかな酸味がまろやかな味わいを作り出し、誰でも楽しめる美味しさです。収穫時期は11月中旬で、当農園で最も人気のある品種です。果実は丸みがあり、重さは300~400gです。果皮の色づきもよく香りも良好で果肉はやや粗いですが、食味がとても優れており、日本を代表するりんごです。他の品種に比べて保存性が高く、長期間新鮮な状態を保ちます。そのため、冬の間も楽しむことができます。また、サンふじは、ビタミンCや食物繊維も豊富で、健康にも良いとされています。特に、抗酸化作用があるポリフェノールも含まれており、体に優しい果物です。

鮮やかな甘さと香りが広がる「トキ」

色鮮やかで美しい外観と、みずみずしい甘さが特徴のりんごです。果皮は薄くて、果実はジューシー、ひと口食べるとその甘さが広がり、程よい酸味とのバランスが絶妙。シャキッとした食感も楽しめ、まさに食べる喜びを感じさせてくれます。収穫時期は9月下旬で、糖度は熟したもので15度以上と甘味が強く果汁も多いので食味は抜群です。国内だけでなく海外でも人気が高いりんごです。トキはそのまま食べるのはもちろん、ジュースやサラダ、デザートにもぴったりです。どんなシーンでもその美味しさを存分に楽しむことができます。自然の恵みが詰まったこの逸品を、ぜひご賞味ください。

バランスが良くジューシーな「シナノスイート」

シナノスイートは長野県で生まれた品種で、厳選された原種と優れた栽培技術が結実した成果です。甘みが強く、酸味がほどよく効いたバランスが絶妙で、その美味しさは全国的に高く評価されています。甘さが引き立ちつつも、後味に爽やかな酸味が感じられ、食べやすさと満足感があります。果肉は柔らかめで、ジューシーでみずみずしい食感が特徴です。

収穫時期は10月中旬で、大きさが300~400gくらいで、果皮はきれいな赤色です。香りがよく風味豊かな品種です。シナノスイートは、そのままでも十分美味しいですが、加工してもその風味は損なわれず、他の食材との相性も抜群です。家庭の食卓やおもてなしにも最適な一品です。

ジューシーでまろやかな黄金色の「シナノゴールド」

シナノゴールドは、甘さと酸味のバランスが非常によく、程よい酸味がアクセントとなって、甘さが引き立ちます。果肉は比較的柔らかく、ジューシーでみずみずしい食感が特徴で、噛むと豊かな果汁が広がります。香りもよくジューシーで、風味豊かな味わいです。

収穫時期は10月下旬で、果皮はきれいな黄色で、果皮の一部がうっすらと赤く染まることもあります。他の品種と比べてやや大きめで、食べ応えもあります。また貯蔵性にも優れています。 柑橘類のようなさわやかな風味が特徴です。

自然の恵みが育む、まろやかな甘さ「王林」

王林りんごは、その独特な緑色と豊かな香りで一目で魅了する、青森県自慢の逸品です。果肉はシャキッとした食感で、ひと口食べるとみずみずしい甘さが広がり、後味は爽やかな酸味がアクセントとなって、何度でも食べたくなる美味しさを感じさせてくれます。王林りんごは、他のりんごとはひと味違った、さっぱりした甘みが特徴で、食べるたびにその上品な味わいにうっとりします。そのまま食べても美味しいですが、サラダやデザート、ジャムにも最適で、料理に華やかさを添えることができます。特に、シャキシャキとした食感と甘みが他の食材とよく合い、料理のアクセントとしても大活躍。収穫量のうち最も多いのは青森県で全体の約80%を占めます。また、青りんごの中で一番栽培されてる品種です

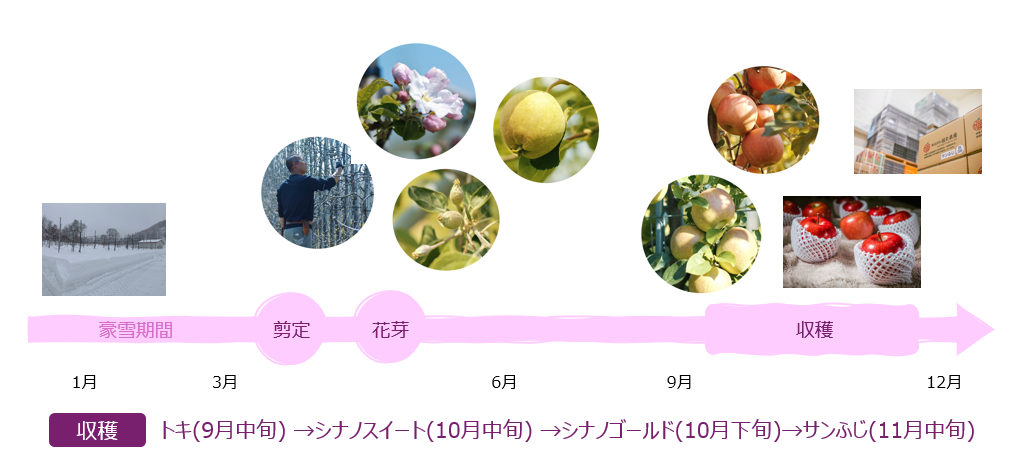

福士農園のりんごの一年

【1月末~3月 整枝・せん定】

整枝・せん定は一年の最初の仕事です。りんご栽培では最も重要な技術です。樹の中までお日様の光があたるようにし、毎年よいりんごが実るように木の形を整えます。

せん定は、大変難しい作業で、熟練した技術が必要です。

「千本の樹をせん定しなければ一人前になれない」とも言われています。

【4月 肥料施用】

りんごには栄養が必要不可欠です。そのため4月に堆肥や肥料などで栄養を与えます。肥料が多すぎたり、少なすぎたりしないように、土壌診断をして適切な量を施用します。

【4月~8月 薬剤散布】

りんごを病害虫から守るために、薬剤散布をします。青森県の基準では年間11回程度散布します。(りんごが果実になってからは8回程度散布します)

福士農園では、ストッポールなどの落下防止剤も散布するため、年間13回くらい散布しています。

農薬は安全に正しく使い、周辺の環境にも配慮しながら散布を行います。

【5月~9月 草刈り】

福士農園では、土からの水分の蒸発や土壌の浸食を防いだり、有機物を補給するために草を生やします。しかし、草が伸びすぎるとりんごの樹と水分を奪い合ったり、虫が発生してしまうので、栽培期間は7~8回程度草刈りをします。

【5月 授粉】

りんごの品種のほとんどは、同じ品種の花粉がついても実がなりません。そのため他の品種の花粉を付ける授粉作業が必要となります。福士農園では、1つ1つの花に、手作業で花粉を付けています。

【6月~7月 摘果(実すぐり)】

りんごの花は1株に5つくらい花が咲き、実を付けます。これら全部が果実すると、それぞれのりんごの実への栄養が足りなくなり、1つ1つが小さなりんごになってしまいます。また、翌年の花もできなくなります。そこで、3~5株に1つだけ実をならせ、あとはすべて取ってしまう摘果作業を行います。こうすると、大きくておいしいりんごができます。また花の時期に花を摘むことを摘花といいます。

【8~10月 着色手入れ(葉とり、玉まわし)】

りんごの果実全体に太陽の光を当て、きれいに色が付くようにします。葉つみは、りんごの果実に日影をつくる葉を2~3回に分けて摘み取る作業で、玉まわしは、太陽の光が当たった部分だけ赤くなるので、反対側にも色がつくようにりんごの実を回す作業です。 このほかにも、新しく伸びた不要な枝を切る「徒長枝整理」や、りんごが大きくなって重くなり枝が下がることを防ぐ「支柱入れ・枝吊り」、といった作業もあります。

【8月~11月 収穫】

1年間大切に育てたりんごを収穫します。8月から収穫がはじまり、りんごにキズが付かないように1つ1つ丁寧に収穫します。

美味しいりんごのため、日々研究している栽培方法

丸葉栽培

リンゴ栽培の歴史の中で古くからあり、青森県では現在も主流。発根性に優れ生育旺盛、樹体は大型になります。そのため隣り合う樹とは広い間隔が必要になります。

丸葉栽培のメリットとしては、樹が育てば頑丈、ある程度の自然災害(強風、干ばつ、大雨)にも耐える。樹が大きくなる分、面積当たりに植える苗木本数が少なく、コストが低くなる。環境適応力が高いので、比較的栽培しやすい。経済寿命が数十年と長く、長期間安定した収穫量を見込める。デメリットとしては、高度な整枝剪定技術を要します。高品質リンゴ生産と作業しやすい樹形づくりに技術が必要となります。樹が大きくなると樹冠内部の着色管理や管理作業が困難となります。成園化し安定した収穫量を上げるまで10年程度の時間が掛かります。樹が大型になり、定植間隔が狭いと間伐が必要な場合もあります。

高密植栽培

現在、世界的に主流となる栽培方法で日本国内にも広まってきました。高度な剪定技術を必要とせず、わい化栽培以上の早期多収、均質生産、作業効率向上を目標とした栽培方法です。面積10aあたり300本以上の定植本数で樹間1m以内、列間3~3.5mが推奨されています。水準の栽培方法と言えますが、日本国内では栽培管理作業の標準化を目指し、長野県が栽培研究、普及を推進しています。

メリットとしては、わい化栽培以上の早期多収、成園化、品質の揃った生産が可能であり、高度な剪定技術を必要としない。作業のマニュアル化が可能とされ、未経験者でも取り組みやすい。作業効率が大幅に向上し、農薬散布量の削減も可能とされる。着色管理が容易で作業労力、時間も大幅に軽減。一旦生産体制が構築されると持続的な高い収益性を見込める。デメリットとしては、多額の初期経費がかかる。苗の安定生産体制ができていない。現在、高密植栽培向けの行政による補助制度が確立されていない。高密植栽培に向けた圃場選択、整備が必要。ネズミによる食害 、凍害対策が必須。自然環境による影響(干ばつ、大雨)を受けやすい。

わい化栽培

木はわい性台木 を使用した、コンパクトな樹形で多くの本数を植える栽培様式です。面積10aあたり100~125本植え(樹間2m、列間4m)が基本的ですが、樹形の仕立て方等でさらに細かく分類されます。

メリットとしては、面積当たりの収穫量は疎植栽培以上で、収穫始めが早く、成園化し安定収量を上げるまでの時間が普通(丸葉)栽培より短縮される。作業効率が向上、樹冠内に光が入り易く着色管理もしやすい。デメリットは、面積当りに植える苗木本数が多く、コストが高い。樹を支えるための支柱が必要となります。自然災害による被害を受けやすい。定植20年以降の管理が難しく、高度な剪定技術を要する。ネズミによる苗木、若木の食害にあいやすい。